竹田 志穂子*たけだ しほこ

スタートはお姉ちゃんのマネっ子から

私は5歳手前からピアノを始めました。

姉がピアノを弾いているのが羨ましくて、自分もやってみたくなったんです。

母と一緒に練習するピアノはとても楽しかったです。

当時は、毎週のレッスンで「1つ合格をもらう」ことを目標に練習していました。

ピアノを習うことで音感やリズム感も育まれ、年長の運動会では先生からの推薦で鼓笛隊の指揮者に抜擢されました。

小学校に上がってからも、「毎回のレッスンで1つ合格をもらう」目標は変わりませんでした。

そのおかげで、1週間の間に

①両手弾きでスラスラ弾ける曲

②両手もしくは片手ずつでスラスラ弾ける曲

というように練習のテンポが出来上がりました。

上手く練習が進んだ週は、2曲とも合格をもらえることもありました。

ただ楽しい⇒頑張るもの ステップアップの苦悩

小学4年生から、私のコンクール時代が始まります。

夏はピティナ・ピアノコンペティション、秋と冬はピアノ・オーディションかショパン国際ピアノコンクールinASIAに出場していました。

コンクールは苦悩の連続でした。

発表会ではのびのびと弾けても、コンクールでは固くなってしまう弱点が出てきたのです。

慎重になりすぎてテンポも遅くなってしまい、「曲の流れが止まっていた」と指摘されて落ち込むこともたくさんありました。

それでもひたむきに頑張り、小学5年生で初めてピアノ・オーディションで全国大会の切符を手にしました。

中学生の人間関係は大人よりシビア

中学校に上がり、吹奏楽部に入部しました。

ホルンの柔らかい響きに心を奪われた私はホルンを選択。

小学校時代にファンファーレ部でトランペットを吹いていたおかげで、ホルンも問題なく音を出すことが出来ました。

大変だったのは、ピアノとの両立でした。

吹奏楽部の夏の大会とコンクールの日が近かったのです。

幸い大会の日が被ることはなかったのですが、大会前にピアノのために休まなければならないこともあり、それをよく思わない部員に心無い言葉をかけられたこともありました。

その子の気持もよく分かるんです。

皆と頑張ってきた部活の大会で結果を出したい。しかも中学3年生の最後の大会です。

地区大会を勝ち抜いて得たチャンスを大事に思わないわけがありません。

ですが、私は部活よりもピアノを優先させることを決めていました。

人と違うことをするということは、時にはこの様な衝突も起こりうるのですね。

その子とはどういう決着をしたのかは覚えていませんが、

部活最後の日は皆で笑って打ち上げをしていました。

ピアノの道に進むきっかけは・・・

ピアノの道に進むと決意したきっかけは、中学2年生の時にポーランド・クラクフ管弦楽団とピアノ協奏曲を共演させていただいたことでした。

素晴らしい音楽に包まれて、自分がそれにたずさわっている、なんとも不思議な感覚でした。

この協奏曲を練習していた当時、顔面神経麻痺を患っていて、片耳に耳栓をして練習していました。

それも今やいい思い出です。

私のいちばん大事なことを選択して集中する力は、この様な逆境の中で育んでいったのかなと今では思っています。

そんな体験を通して、ピアノ協奏曲のコンサートに向けて特別レッスンをしてくださった

杉浦日出夫先生が講師をされていた明和高校に興味がわきました。

学生時代の最高の瞬間

愛知県立明和高等学校は親の反対を押し切って受験した高校でした。

受験前には同じく明和高校を受験する仲間でありライバルでもある子達とリハーサルもしていたので、顔を知っている子もいました。

そのおかげで、誰一人として知り合いのいない学校でしたが、すぐに友達ができました。

更に幸運だったのが、クラス全員が仲の良い学年だったことです。

それぞれの人間性も濃くて、マイペースな仲間の集まりなのに、居心地の良いクラスでした。

意識していなかったけど、皆が皆をリスペクトしていたのではないかと思います。

同じ目線で苦楽を共有できる関係ってとても素敵ですよね。

私の学生時代で1番キラキラしていたのはこの瞬間だなと感じています。

譜読みが遅い・・・

キラキラとした幸せな時間もあれば、現実の厳しさや悔しさ、劣等感に押しつぶされそうになる時もありました。

その一つがレッスンのペースや求められるレベルが跳ね上がったことです。

私はそれまでとってものんびりとピアノを勉強していました。

コトコトと煮込むお料理みたいに、一曲に時間をかけてじっくり育てていくタイプなんです。

しかし、それでは音楽科のスピードにはついていけませんでした。

譜読みが苦手で、その曲のテンポで一通り弾けるようになるまでに時間がかかるので、

恥ずかしながら譜読み状態でレッスンの日になってしまうこともありました。

我慢強くつきあってくださった恩師には感謝しかありません。

当時は譜読みが本当に嫌で嫌で仕方ありませんでしたが、

【楽譜を速く読む方法】

【曲の外郭をつかんで練習する方法】

を勉強してトレーニングすることで譜読みに苦手意識がなくなり、

今では楽しんで譜読みができるようになりました。

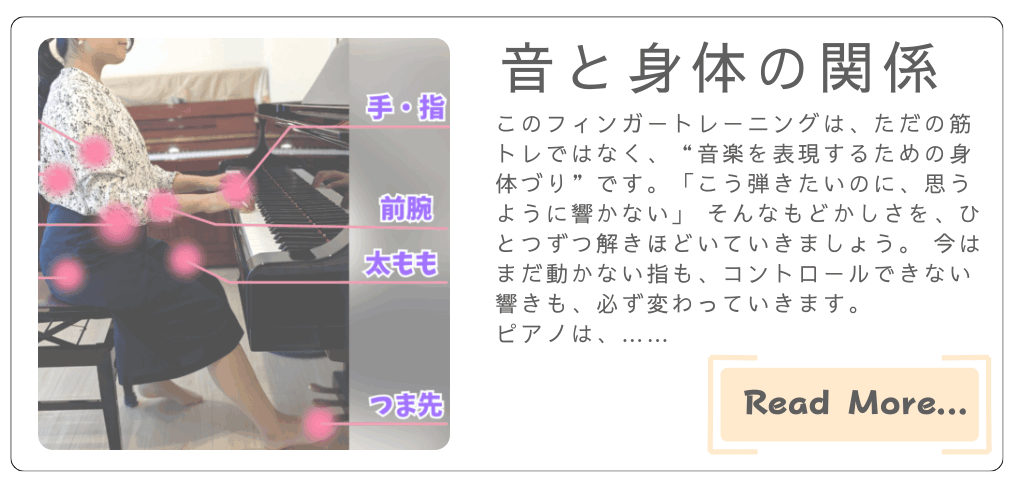

人生を変えたフィンガートレーニング

私の音楽人生の中で、最も変化をもたらしてくれたのがフィンガートレーニングとの出会いでした。

ピアノを演奏するために必要な筋肉や神経を細かく分析し、より楽に豊かな音色を奏でられるようにトレーニングしていくメソッドです。

高校2年生でこのメソッドに出会ったおかげで、

○音色の変え方

○ダイナミックな音の出し方

○指をつけ根から動かす方法

○腕・指の関節ごとの脱力の方法

○指の神経・筋肉の無理のない強化方法

など多岐にわたり学び、飛躍的に実力が伸びました。

フィンガートレーニングに出会ったから、今の私がいます。

高校の卒業演奏会でソリストを勝ち取れたのもフィンガートレーニングのおかげです。

そういえば、卒業演奏会のソリストオーディションも兼ねた実技試験でピアノの蓋に中指の先を思いっきり挟みまして(T_T)

声楽の本番前の直前練習の時です。

涙が出るほど痛い思いをしながら、爪の中は血まみれで腫れ上がった指のまま声楽の伴奏をしました。

ソロが終わっていたのがせめてもの救いでした。

当日中に卒業演奏会のソリストの発表があって、嬉しい反面

「え、この怪我どうする・・・出れる・・・?」

と青ざめながら帰りの電車で母に連絡して即行で病院に駆け込みました。

指を冷やすために学校を休んで、右手を冷やしながら左手でセンター試験(今で言う共通テスト)の勉強をしたり、左手だけ練習をしたりしていました。

それでも治りきらなくて、卒業演奏会当日も舞台袖で指を冷やしてました~(;´∀`)

これも今となってはいい思い出です。笑

頑張りたいのに、頑張れない・・・ピアノが怖い

大学時代、私は燃え尽き症候群になりました。

ピアノを見ると動悸と息切れを起こし、ピアノの前に座ることが怖くて仕方なくなってしまったのです。

原因は1つではなく、今まで積み重なったストレスに耐えきれなくなったのだと思います。

もっと頑張らないといけないのに、頑張ることが怖くて、心が押しつぶされてしまったのです。

↑

この「頑張らないといけない」という強迫観念がもう既に危ういのだと、乗り越えた今ならはっきりと分かります。

今、当時の私に声を掛けるとしたら、「あなたは充分頑張っているよ」「これまで頑張ってきた自分を他の誰でもないあなた自身が認めてあげようね」と伝えたいですね。

私達は何かをできるようになるとそれが当たり前になって、それが実はすごいことなのだということを忘れてしまいます。

他人の実力ばかり気になって、自分自身の努力には目を向けられなくなってしまうんですね。

それでも休学することなく卒業できたのは、周りの友人と私の異変に気がついて支えてくれた母、そして環境を変える救いの手を差し伸べてくださった高校の恩師並びに大学受験でお世話になった教授のおかげです。

死を意識するほど苦しい時代でしたが、この時代があったからこそ、

心をいたわる大切さに目を向けられるようになりました。

そして、大人になってからメンタルヘルスの勉強を進めています。

自分が自分らしくあるために、自己受容、自己効力感、自己肯定感を高める取り組みをまず自分が行うことで、より納得感をもって生徒さんにも還元できるように取り組んでいます。

健康的に頑張るピアノライフを目指して

大小はあれど、どなたもメンタルの浮き沈みはあると思います。

そして一度ズドーンと落っこちてしまったら、たとえ復活しても、

きっかけを与えてしまうとまたズドーンが舞い戻ってくるのです。

私の場合は比較的コントロールができるようになるまで15年近くかかりました。

燃え尽き症候群と付き合いながら、中学校常勤講師、中学校非常勤講師、楽器店でのピアノ講師、冠婚葬祭のピアニスト・オルガニスト、合唱団の常任伴奏者など様々な経験をしました。

コンサートの出演、コンサートの自主企画、コンサートやコンクールの器楽伴奏なども務めながら自己分析をすることで、自分のメンタルとの付き合い方を学んでいきました。

そのおかげで、今では一度や二度落っこちても、めげずに自分の世界を広げ続けていきたいと思って活動しています。

そうして夫と出会い、今はかわいい娘たちとドタバタの日々を過ごしながら

ピアノにも向き合い、真剣に楽しく過ごしています。

華々しい経験はお伝えできませんが、私の人生経験と学んだ演奏法やトレーニング法、メンタルヘルスなどをレッスンとHPに詰め込んでいきたいと思っています。

あなたの音楽人生に幸多からんことを願って

そしてその一幕にたずさわれたら私も幸せです

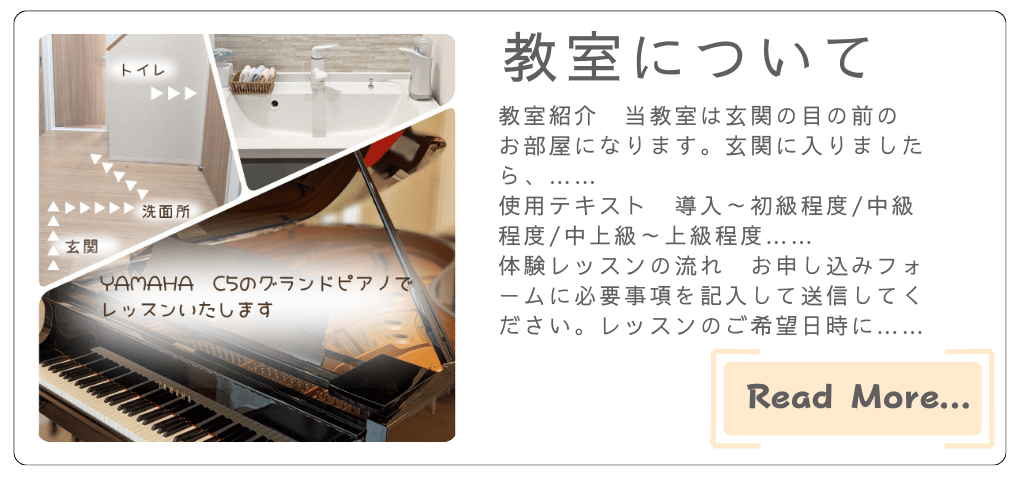

▼教室のご案内、体験レッスンの流れは「教室について」をご覧ください

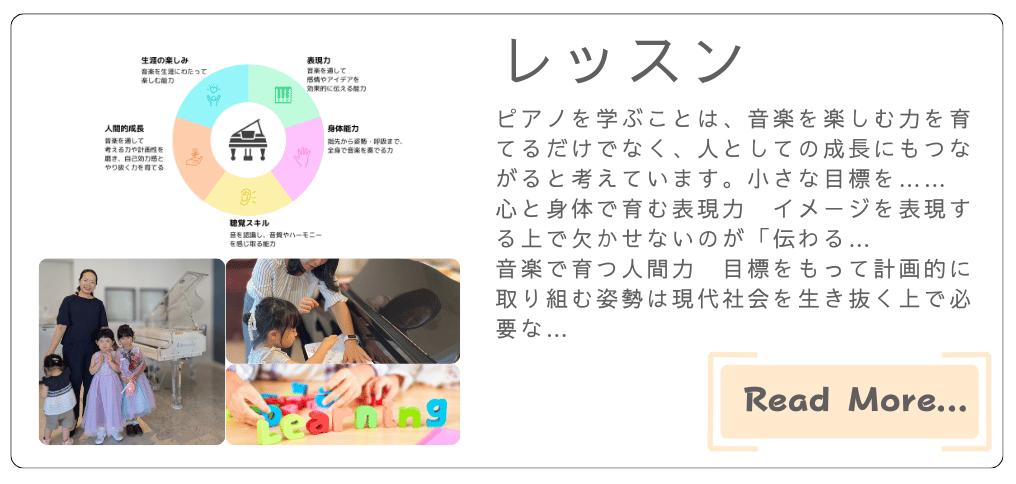

▼レッスン方針については「レッスン」をご覧ください

▼フィンガートレーニングについては「音と身体の関係」をご覧ください